Nach 30 Jahren in der Mobilen Jugendarbeit beim Verein Wiener Jugendzentren ging Christa Preining – ehemalige BoS 16/17 Leiterin - unlängst in den wohlverdienten Ruhestand. Im Gespräch erzählt sie von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Jugendarbeit und ihren persönlichen, vielfältigen Erfahrungen.

Wie bist du zur Mobilen Jugendarbeit gekommen?

Anfang 1990 gab es in Wien nur zwei Streetwork-Einrichtungen. Die eine hatte mit drogenabhängigen und die andere mit gewaltbereiten Jugendlichen (u.a. Fußballfans) gearbeitet. Mehr gab es nicht. Sozialarbeiterin Sabine Ettl wollte das ändern, ihrer Meinung nach sollten Jugendliche früher erreicht werden, nämlich bevor sie in eine Szene (Drogen, Gewalt) hineingerutscht sind. Orientiert hat sie sich dabei am Konzept von Walther Specht, der die Mobile Jugendarbeit in Deutschland mitinitiiert hat. Einer der Grundsätze: Die Jugendlichen sollen wesentlich früher durch die Sozialarbeit erreicht werden. Wir warten nicht, bis die Jugendlichen zu uns kommen, sondern gehen raus zu ihnen. Und dieser Ansatz hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch, dass die Arbeit eine ressourcenorientierte ist. Nicht die Probleme der Jugendlichen stehen im Vordergrund, sondern ihre Fähigkeiten und Stärken. Das Ziel: Jugendliche, die handlungsfähiger werden und mit ihren Problemen selbst umgehen können. Viele Jugendliche sind sich über ihre eigenen Stärken nämlich gar nicht bewusst, aber wir erinnern sie gerne daran.

Was ist Mobile Jugendarbeit für dich?

Beziehungsarbeit. Du gehst in den öffentlichen Raum, sprichst die Jugendlichen (zwischen 12 und 26 Jahren) an und versuchst, eine längerfristige Beziehung aufzubauen. Und ich war überrascht, wie schnell ich von Anfang an von den Jugendlichen aufgenommen wurde. Wir sind für die Jugendlichen da und agieren oftmals auch als Eltern-Ersatz. Es geht nicht darum, Jugendliche zu erziehen, sondern sie ein Stück ihres Weges zu begleiten. Jugendliche dort zu unterstützen, wo sie es brauchen und auch wollen und nicht dort, wo wir glauben, dass sie hinkommen sollen. So verstehe ich Mobile Jugendarbeit.

Was ist in der Mobilen Jugendarbeit besonders wichtig?

Akzeptanz. Vielleicht teilst du einzelne Ideologien der Jugendlichen nicht, hast andere Grundsätze, denkst anders über ein Thema. Dennoch nehme ich sie offen als Mensch auf, wir bestehen alle ja aus mehr als nur einzelnen Haltungen. Das ist akzeptierende Jugendarbeit. Auch wichtig ist Vertrauen, die Jugendlichen müssen spüren, dass du sie ernst nimmst und respektierst. Dann öffnen sie sich auch. Den ganzen Menschen muss man sehen, nicht nur diese eine Meinung, die mit meiner vielleicht nicht ident ist. Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit und Beziehung bedeutet für mich, dass beide Seite etwas voneinander erfahren, eine Begegnung auf Augenhöhe. Wenn ich auch offen über meine Probleme spreche (natürlich müssen die persönlichen Grenzen vorher abgeklärt werden), eben nicht erhaben und über den Dingen stehend wirke, stärkt das die Beziehung zu den Jugendlichen ungemein und zeigt ihnen, dass auch so etwas ganz normal bzw. ok ist. Jugendliche haben das Recht, etwas über mein Innenleben zu erfahren, wenn sie mir etwas von sich erzählen. Das schafft Beziehung. Und auch Authentizität ist wichtig, Jugendliche merken schnell, ob du echt bist oder nur spielst.

Was ist der größte Unterschied zwischen Jugendarbeit drinnen und draußen?

Außerhalb der Einrichtung, im öffentlichen Raum, kann ich keine Regeln vorgeben, in meinem Jugendzentrum schon, da komme ich schnell in die Rolle einer Aufpasserin. Drinnen ist eine gewisse Hierarchie gegeben, im öffentlichen Raum kann ich nichts verbieten. Du bist somit automatisch mehr auf Augenhöhe mit der Zielgruppe. In der Einrichtung bist du dafür geschützter, musst aber auch ständig deine Regeln verteidigen und Menschen ermahnen. Aber beides – die Arbeit in und außerhalb der Einrichtung – ist absolut gleichwertig und gleich wichtig für Jugendliche.

Wie haben sich die Bedürfnisse der Jugendlichen in den vergangenen Jahren verändert?

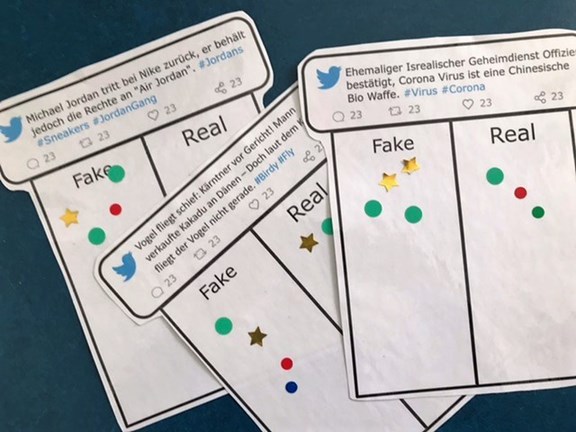

Die essentiellen Bedürfnisse – Anerkennung, Liebe, Aufmerksamkeit – haben sich seit den 90er-Jahren bis heute nicht verändert und zählen nach wie vor. Verändert bzw. gewachsen ist aber z.B. der Anteil an Jugendlichen, die heutzutage Psychopharmaka nehmen. Eventuell werden Aufmerksamkeitsstörungen heutzutage häufiger und auch schneller diagnostiziert, wäre meine Vermutung. Und die Digitalisierung hat einiges verändert, früher gab es mehr fixe Treffpunkte und fixe Uhrzeiten, wann welche Gruppe wo im Park anzutreffen sein wird. Heute – mit Handy – kannst du dich und andere permanent updaten, es braucht keine fixen Zeiten und Orte mehr. Es waren früher auch mehr unterschiedliche Gruppierungen unterwegs, jetzt sind es eher Grüppchen, die stark fluktuieren. Und Jugendliche verbringen auch mehr Zeit zuhause am PC und kommunizieren so. Das wiederum führt vermehrt zu einer Vereinsamung, weil Menschen ja auch persönliche Begegnungen brauchen.

Wie hat sich die Mobile Jugendarbeit während deiner Dienstzeit verändert?

Es ist alles ein wenig bürokratischer und komplizierter geworden. Früher mussten wir für Trips wie nach Rovin zum Jugendsongcontest kein Konzept einreichen oder ein Budget abklären, heute schon. Diese Auflagen (z.B. Fixbudget pro Tag) können mitunter sehr einschränkend sein. Und es ist zeitintensiv, so einen Ausflug bis ins kleinste Detail vorher zu planen bzw. zu berechnen. Da entscheiden sich dann schon mache gegen den Mehraufwand und lassen den Ausflug bleiben. In den 90er-Jahren hatten wir noch sehr viele Freiheiten. Es gab Team-Treffen, Fortbildungen und Supervision, das war’s. Gefühlmäßig haben wir 80% des Tages mit den Jugendlichen verbracht und 20% mit bürokratischen Angelegenheiten. Das hat sich meiner Meinung nach schon verschoben und es bleibt oft weniger Zeit für die Jugendlichen als früher. Mein Zugang zur Arbeit ist aber – auf inhaltlicher Ebene – immer noch derselbe wie früher, der Kern der Sache ist gleichgeblieben, wir sind halt alle ein bisschen braver geworden.

Was soll sich deiner Meinung nach in der Mobilen Jugendarbeit ändern?

Die Essenz, die in der Mobilen Jugendarbeit gelebt wird, mit all‘ ihren Prinzipien, kann gerne so weiterlaufen. Wenn ich bestimmen könnte, würde ich den Verein so ausrichten, dass die analoge Welt wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es ist ohnehin alles digitalisiert und die Jugendlichen kennen sich da oft besser aus als wir. Der Verein könnte eine Nische schaffen für analoge Dinge, Ausflüge organisieren, bei denen die Jugendlichen die Welt bzw. Erde spüren, wo die Sinne – riechen, schmecken – wieder aktiviert werden. Das Digitale ist wichtig, wird aber zu stark forciert. Jugendliche sollten die Welt außerhalb des Internets mehr spüren, persönliche Begegnungen machen, vor dem Lagerfeuer sitzen, Berührungspunkte mit der Natur und den Tieren haben. Aktuell machen Jugendlichen – auch durch Social Media – viele sekundäre Erfahrungen und wirken teilweise übersättigt.

Welche Erfahrung aus 30 Jahren Jugendarbeit bewegt dich heute noch?

Mein Streetgang-Projekt. Der ORF hat einen Jugendsongcontest veranstaltet und uns gefragt, ob wir mitmachen möchten. Wir haben acht Jugendliche von der Straße zusammengetrommelt, die dann mit einem Komponisten ein eigenes Lied erarbeitet haben. Mit zwei Bussen ging es dann nach Rovinj zum Contest, wo der Song dann auf der Bühne performt wurde. Das war für mich ein wunderschöner Moment, auf den ich heute noch stolz bin. Gemeinsam in der Fremde, gemeinsam etwas erleben, das verbindet enorm.

Bitte beende folgenden Satz: „Mobile Jugendarbeit braucht es, …“

… um die Lebenswelt von Jugendlichen zu verbessern. Und sie auf ihrem Weg zu unterstützen bzw. zu begleiten. Die Jugendlichen entscheiden selbst, wohin der Weg gehen soll und was wirklich das Beste für sie ist. Und auch, wenn sie sich vielleicht anders entscheidet, als wir uns das wünschen würden, nehmen sie doch etwas mit aus der Begegnung mit uns und der Beziehung.

Alexius Ivo Baldissera, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation